Nel precedente articolo (qui) avevo cominciato a parlare della compassione partendo dalla visione sul tema dal punto di vista spirituale del Buddhismo e religiosa del Cristianesimo introducendo poi l’inter-essere visto come concetto con forti implicazioni nella comprensione della compassione. Avevo infine parlato di quella che ho definito “marcia di avvicinamento” da parte della psicologia e della psicoterapia verso una visione che potremmo definire unificata; pur mantenendo spiritualità e psicoterapia ognuno la propria specificità.

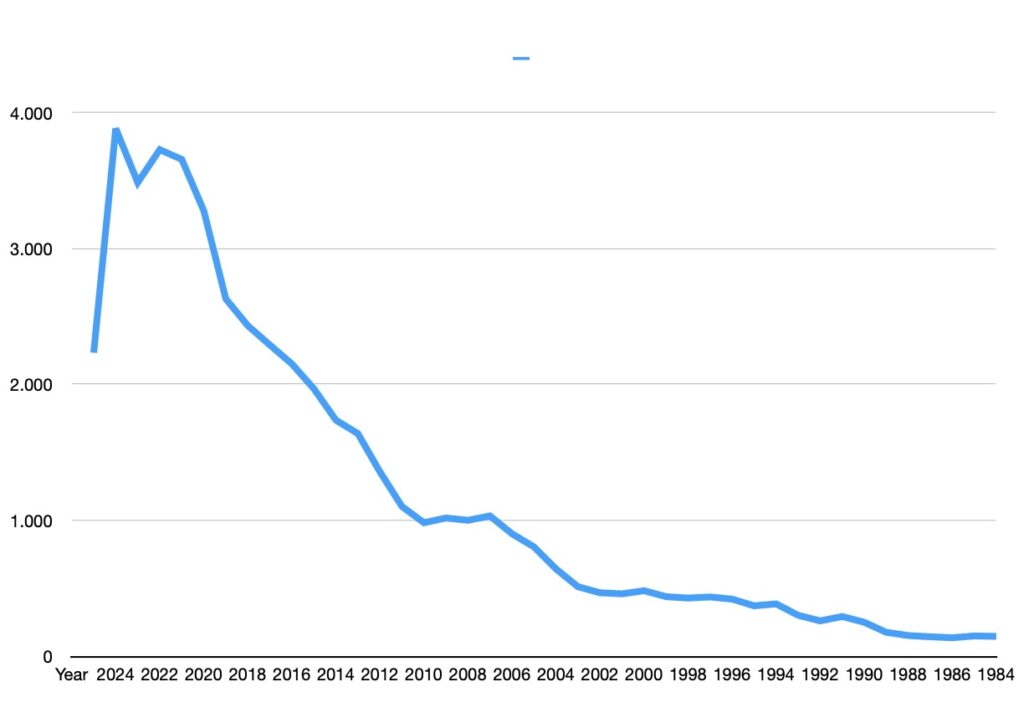

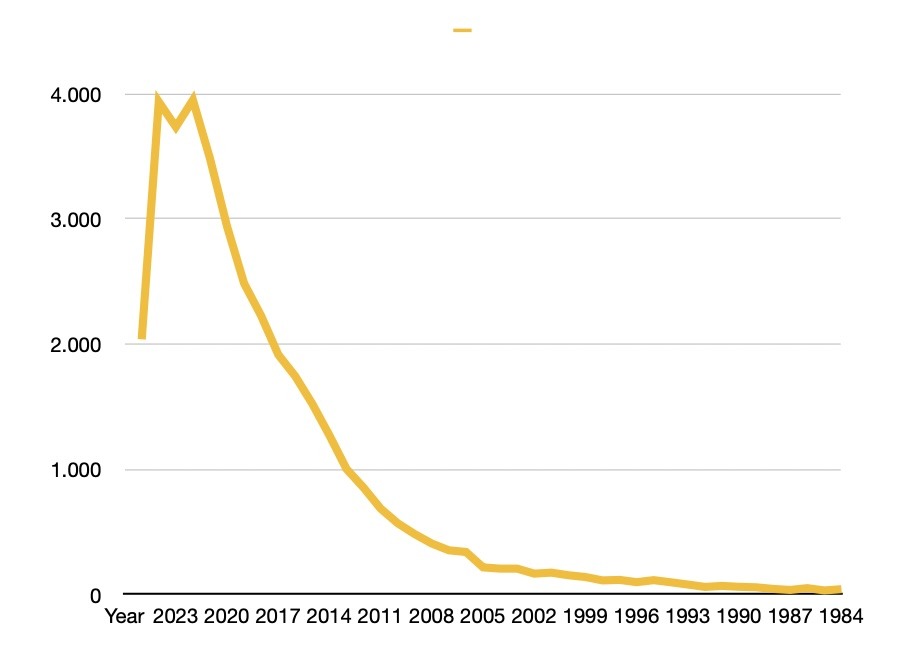

Sempre nello stesso post, avevo concluso dicendo che il punto di svolta poteva essere identificato circa 20/30 anni fa quando si sono resi disponibili mezzi estremamente sofisticati che hanno cominciato un viaggio di scoperta del cervello ancora molto lontano dalla sua conclusione. Mezzi estremamente potenti, come la Risonanza Magnetica funzionale, l’Elettroencefalogramma, la PET (tomografia a emissione di positroni) che ci hanno permesso di studiare non solo la struttura delle varie aree cerebrali ma soprattutto il loro funzionamento e la loro attivazione come effetto dell’effettuazione di un compito o di un’attività. Si sono così moltiplicati gli studi, anche molto sofisticati, sulla compassione. Nella tabella in blu qui sotto è possibile verificare come nel 2000 i lavori scientifici relativi alla compassione presenti nella più importante banca dati (National Library of Medicine) erano 482 e hanno raggiunto l’anno scorso i 3882 probabilmente superando i 4000 quest’anno. Ovviamente parliamo di articoli scientifici, libri, tesi di laurea etc e non di semplici contributi pubblicati sulla stampa generalista come riviste e giornali.

Contemporaneamente alla disponibilità di mezzi estremante sofisticati, nella cultura anche scientifica, si è concretizzata un’accresciuta sensibilità al messaggio spirituale dell’Oriente e la ricerca di applicazioni pratiche nell’alveo della medicina occidentale. Uno caso esemplificativo è, fra tutti, quello di Jon Kabat-Zinn, che ha avuto il merito di portare la Mindfulness e la meditazione buddhista nell’alveo della medicina occidentale dimostrandone gli effetti in ambito psicoterapeutico e, più in generale, del benessere psicologico. Il dato interessante è che, se confrontiamo questa curva con quella dei contributi scientifici relativi alla Mindfulness (in giallo), le curve sono praticamente sovrapponibili (Fonte National Library)

La sovrapposizione delle curve è anche, per quanto riguarda il nostro tema, espressione del fatto che uno degli effetti della meditazione, come già abbiamo visto in questo sito, è un aumento della compassione e dell’auto compassione. Questo dato è confermato dalle varie proposte di intervento che prevedono contemporaneamente sia l’utilizzo della Mindfulness sia stimoli ad accrescere la compassione e il senso di interconnessione. Basterebbe citare il caso delle ultime proposte di psicoterapia come ACT, DBT etc in cui la Mindfulness ha un posto privilegiato. Va ricordato che la compassione può “scattare” solo se e nella misura in cui attiviamo un atteggiamento consapevole riguardo la sofferenza, se siamo capaci di rivolgersi ad essa e guardarla fino nel fondo. Altro aspetto centrale è rappresentato dal senso di interconnessione con gli altri, la percezione che la “campana suona anche per me”, come abbiamo visto nel precedente post. Torneremo su questi punti nel prossimo post dedicato alla auto compassione.

Venendo al tema del presente post centrato sugli aspetti scientifici della compassione possiamo dire che già C. Darwin alla fine dell’800 sosteneva che le società caratterizzate dalla compassione hanno maggiori possibilità si svilupparsi armoniosamente. Questa intuizione è assolutamente in linea anche con le successive osservazioni dell’uomo come essere sociale in cui l’accudimento della prole, la creazione di legami affettivi, la ricerca di relazione con l’ambiente hanno un’estrema importanza. Ne ho già parlato in esteso in questo stesso sito (vedi). È evidente, in questo senso, come la compassione, intesa come capacità di percepire la sofferenza dell’altro e di attivarsi concretamente per alleviarla trovi in questi ambiti un suo importante spazio. La compassione va vista non come una semplice emozione, al pari della paura, le tristezza etc, ma come un costrutto psicologico complesso che comporta la percezione di emozioni e sensazioni diverse, l’attivazione di diverse aree cerebrali e la produzione di ormoni ad azione cerebrale e sul corpo in generale che si integrano per determinare un comportamento, la determinazione di alleviare il dolore altrui.

L’impressionante mole di studi a cui abbiamo accennato sono tessere che hanno permesso di realizzare un mosaico, seppur non definitivo e con qualche incertezza, di quello che oggi possiamo dire essere gli effetti della compassione e le aree cerebrali interessate. Potremmo essere tentati di supporre che esista un’area in un certo senso dedicata alla compassione. In effetti il quadro che emerge dagli studi di neuro fisiologia si rivela, invece, molto complesso in cui diverse aree cerebrali vengono attivate spiegandone gli effetti. A questo si aggiunga che alcuni effetti sono mediati dai neuro trasmettitori come vasopressina e ossitocina; quest’ultima implicata nei comportamenti di tipo affiliativo e nell’innamoramento. Non solo questi studi hanno anche permesso di osservare come empatia, compassione e simpatia abbiano delle basi neurologiche differenti confermandone il diverso significato, come vedremo.

Possiamo partire dalla definizione di compassione che abbiamo già dato nel precedente post: “Sensazioni o sentimenti che nascono quando si è testimoni della sofferenza di un’altra persona e questo motiva il desiderio di agire per aiutare l’altro e ridurre la sua sofferenza”. A integrazione rimandiamo a quanto abbiamo già detto a proposito delle varie aree cerebrali (vedi) e a cui si rimanda.

Sensazioni/sentimenti che nascono nell’essere testimoni …

Essere testimoni della sofferenza di qualcuno determina la percezione di emozioni disturbanti come la tristezza, per il dolore percepito nell’altro, che può essere associata al disgusto ma contemporaneamente anche positive come la percezione di una calda e affettuosa partecipazione al dolore altrui; l’elaborazioni delle emozioni positive e negative avverrebbe in momenti successivi. Abbiamo già parlato (vedi) della cosiddetta “consapevolezza incarnata” a proposito dell’Insula. La percezione dell’emozione, il suo riconoscimento e l’elaborazione cognitiva conseguente avverrebbero proprio a livello dell’insula. Non stupisce dunque che quest’ultima sia la più citata dai vari studi come l’area più coinvolta. Un’altra area interessata al riconoscimento soprattutto delle emozioni negative è dato dal Cervelletto Destro che presenta connessioni con l’Insula, tanto che soggetti con un danno a questo livello hanno minori capacità di compassione. Altra area implicata nella elaborazione delle emozioni negative è data dalla Corteccia Anteriore del Cingolo di cui abbiamo già parlato in questo sito, L’identificazione della percezione nel corpo dell’emozione è ciò che ci permette di darle un nome e di riconoscerle; tanto che nei pazienti affetti da alessitimia (incapacità di dare un nome o riconoscere le emozioni) la capacità di compassione sono estremamente ridotte. Un ruolo importante è rivestito da una parte della corteccia prefrontale implicata anch’essa nel riconoscimento del proprio stato interno e della capacità di dare un nome a quella particolare sensazione e/o emozione.

… motiva il desiderio di agire

La Corteccia Prefrontale è anche sede di altri aspetti importanti nella cascata di avvenimenti che porta ad una azione pratica. L’essere sede dell’equilibrio emotivo e del senso del sé può spiegare perché, a differenza della semplice empatia, la compassione rappresenti un elemento protettivo nei confronti del burnout delle professioni di aiuto. Questo proprio perché mantiene paradossalmente una distanza e una distinzione con l’altro. Nello stesso tempo essendo sede del coordinamento pensieri/azione in funzione di obiettivi perseguiti può essere visto come la sede della ideazione, programmazione e applicazione concreta dell’intenzione di alleviare la sofferenza altrui.

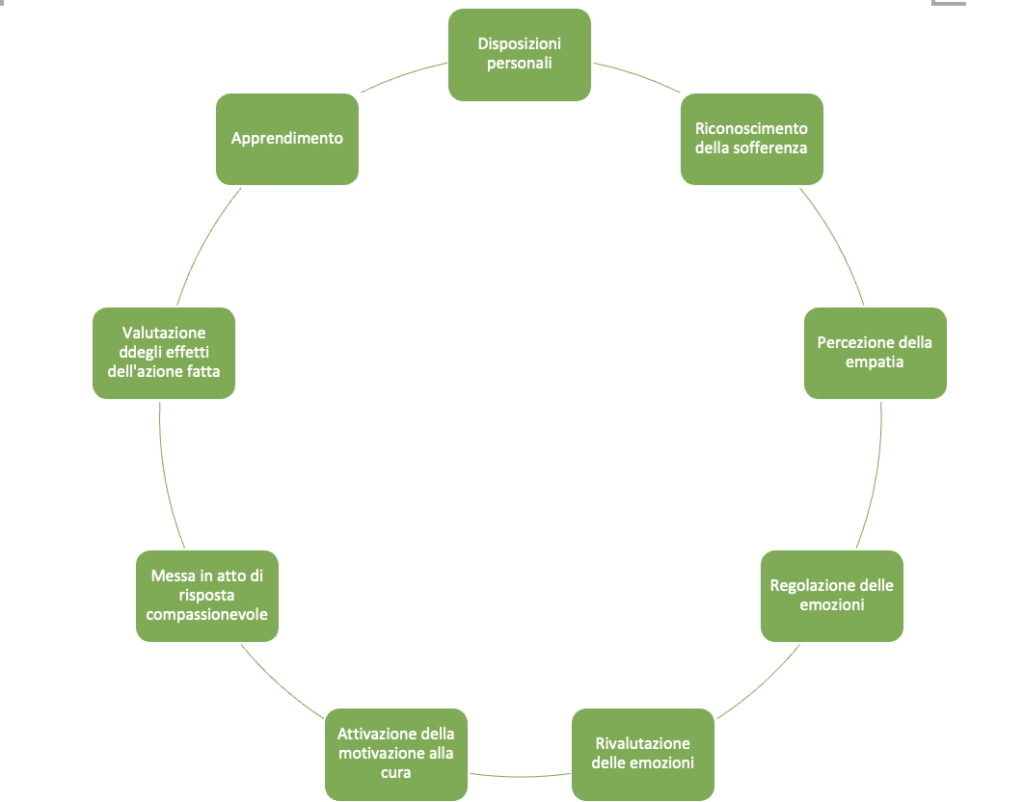

Il quadro che stiamo delineando deve, inoltre, essere integrato tenendo conto dalle precedenti esperienze di compassione, dalle attitudini personali verso il tema che educazione, il tipo di società in cui si vive (individualista o comunitaria), valori spirituali e/o religiosi professati, etc hanno determinato e che la persona ha fatto propri. A questo sia aggiunga che nel processo che parte dalla percezione della sofferenza altrui alla messa in atto di un comportamento concreto vi sono diversi momenti cui il soggetto compassionevole rivaluta e interiorizza le emozioni percepite. Possiamo sintetizzare tutti questi elementi in quello che è stato definito “ciclo della compassione” e che possiamo sintetizzare in questa figura; modificata da Gallager

Che conclusioni possiamo trarre?

La compassione deve essere vista come un sistema di regolazione emotiva in presenza della sofferenza altrui, proprio per le caratteristiche “sociali” dell’essere umano. Non a caso è stata definita “emozione sociale”.

A differenza di quanto tutti noi facciamo nella vita di tutti i giorni in cui la regolazione emotiva avviene minimizzando quelle negative, nella compassione si assiste alla massimalizzazione di quelle positive. Questi effetti vengono ottenuti attivando le emozioni positive e mantenendole nel tempo. Questo spiega l’utilizzo dei protocolli tesi ad aumentare la compassione e il senso di interconnessione con gli altri sia nei soggetti normali sia in quelli con qualche disagio psicologico. È stato osservato, infatti, che essa determina un aumento del benessere confermato dalla riduzione del cortisolo ematico, uno degli indicatori più importanti del livello di stress percepito. Dovremmo ancora parlare dell’autocompassione ma ritengo che il tema meriti, per la sua importanza, una trattazione a parte.

Da quanto detto possiamo concludere che la compassione si sia completamente sganciata da una visione esclusivamente spirituale o religiosa trovando una sua dignità scientifica e la conferma di una sua utilità.

Resta comunque il fatto che i primi a parlarne siano stati il Buddha e i Vangeli: avevano ragione.