Nella duplice veste di psicoterapeuta e istruttore di protocolli basati sulla Mindfulness osservo che c’è una crescente tendenza a confondere gli ambiti di intervento della psicoterapia e del cammino proposto dal Buddhismo. Più volte mi è capitato di vedere pazienti che conoscendo questa doppia veste mi hanno detto “Possiamo fare la mindfulness invece della psicoterapia?” Quasi fosse una alternativa!

Ora tralasciando la discussione se il Buddhismo sia o meno una religione (cosa che tenderei a escludere), assistiamo certamente ad un avvicinarsi al Buddhismo per trovare una risposta alla sofferenza o a un trauma vissuto. Osserviamo così che nelle librerie gli scaffali dedicati alla psicologia sono sempre più invasi da libri che “occhieggiano” in modo più o meno chiaro al Buddhismo come terapia: “Il Buddhismo: la tua via per risanare la tua vita, raggiungere la felicità e trovare la pace interiore” o “Come raggiungere la pienezza di vita e calmare la mente con gli insegnamenti del Buddhismo” ( Da Amazon…). È qualcosa che abbiamo già visto: il ricercare nel Cristianesimo e nelle sue pratiche la salvezza non della propria anima ma della sofferenza e disagio psicologici, con esiti a volte disastrosi.

Verrebbe spontaneo domandarsi: “… la gente ha visto nel messaggio del Buddha qualcosa che il Buddha non ha mai sostenuto?” La risposta è senza dubbio “SI!!”

Certamente, la proposta che il Buddhismo fa di abolire su questa terra la sofferenza, trova un terreno fertile nelle persone sofferenti per un lutto, un disagio psicologico o gli effetti di un abuso. Ma c’è qui una certa confusione; diciamo subito che il Buddhismo non è una terapia e la psicoterapia non è una forma di “illuminazione”: si tratta di ambiti diversi, “cose” diverse che mirano a obiettivi diversi. La terapia ha lo scopo di stabilizzare le persone, integrare le emozioni e ridurre la sofferenza psicologica; il Buddhismo quello portare all’attenzione cose diverse come il concetto dell’impermanenza (nulla dura in eterno), della genesi condizionata ( questa cosa esiste perché c’è stato prima qualcosa che l’ha determinata) e l’attenzione all’azione dell’ego capace in sostanza di determinare attaccamento e avversione, vere cause della sofferenza esistenziale umana oltre naturalmente ad altri aspetti.

Quando usiamo un mezzo (il Buddhismo) per qualcosa per cui non è adatto (la sofferenza psicologica) è facile cadere in quello che è stato chiamato scorciatoia o Bypass spirituale: in sostanza l’uso della spiritualità o della religione come via di fuga rispetto alle ferite psicologiche, i traumi e ai mondi emotivi non risolti. Se pratichiamo la meditazione Zen, la meditazione cristiana o la Mindfulness per eliminare la sofferenza e il disagio, allora vedremo le nostre “storie traumatiche” come semplici storie che la nostra mente ci propone, le emozioni come qualcosa da lasciare andare senza “maneggiarle”: tutto questo non è né saggezza né maturità spirituale ma evitamento emozionale. Evitamento che certamente non mi permette di sanare la mia sofferenza psicologica, è solo come “nascondere la polvere sotto il tappeto”: un bel trucco posto a nascondere una cicatrice. Con, in più, la percezione che, data la mia capacità di non mettere mano alla mia sofferenza questa venga vista come il raggiungimento di uno stato di sviluppo maggiore e più alto. Posso assicurarvi di aver avuto esperienza, in diversi ambiti spirituali, di cosiddetti sedicenti “guru” che ad uno sguardo ravvicinato davano l’impressione di aver proprio bisogno di un po’ di psicoterapia.

Dire ad una donna che subito una violenza che la sua sofferenza è legata all’ego, alla sua valutazione del fatto e non alla realtà del fatto stesso, a come lei valuta quello che è successo; che deve perdonare e andare oltre etc vuol dire non validare la sua sofferenza e non creare quello spazio fondamentale in cui la sofferenza e il dolore possono trovare albergo ed essere curati. Intendiamoci: non è qualcosa che interessi solo il Buddhismo! Tracce di queste scorciatoie le troviamo in tutti i percorsi spirituali e religiosi; pensiamo quando davanti alla morte di un bambino ce ne usciamo con frasi come “fattene una ragione : è la volontà di Dio” oppure utilizziamo riti e sacramenti, come nella confessione del cattolicesimo, vista come sorta di lavanderia spirituale cercando di non vedere le nostre responsabilità o il nostro coinvolgimento. Sono tutte espressioni che indicano una qualche scorciatoia per non affrontare fino in fondo la nostra umanità, le emozioni a volte disturbanti che ci travolgono, i percorsi individuali non completati etc.: in fondo tutti aspetti che ci impediscono di raggiungere una vera pienezza di vita e una piena umanità.

Allora può essere interessante osservarsi e domandarsi: la mia pratica spirituale, o religiosa che sia, mi spinge verso le mie “ferite” con attenzione, equilibrio e accettazione qualità necessarie per sanarle oppure mi allontana da esse con l’atteggiamento, falso, di chi pensa di essere superiore e di non aver bisogno di confrontarsi con esse? La mia pratica mi “tranquillizza” in una sorta di pantano psicologico? Oppure mi spinge, in una sorta di risveglio, questa volta si veramente spirituale, ad affrontare gli aspetti di sofferenza che ho nel profondo?

Vorrei a questo punto essere chiaro: non si tratta di affermare o negare l’importanza della spiritualità o della psicoterapia. C’è un brano di John Welwood, a cui dobbiamo il termine di Scorciatoia spirituale, che mi sembra bene illustri una corretta visione del problema. “Abbiamo bisogno di una prospettiva più ampia che includa i due percorsi che l’essere umano deve compiere e che potremmo chiamare di crescita e risveglio, guarigione e illuminazione oppure diventare un essere umano completo e nello stesso tempo andare anche oltre ad esso. Questi due percorsi di sviluppo possono arricchirsi vicendevolmente”

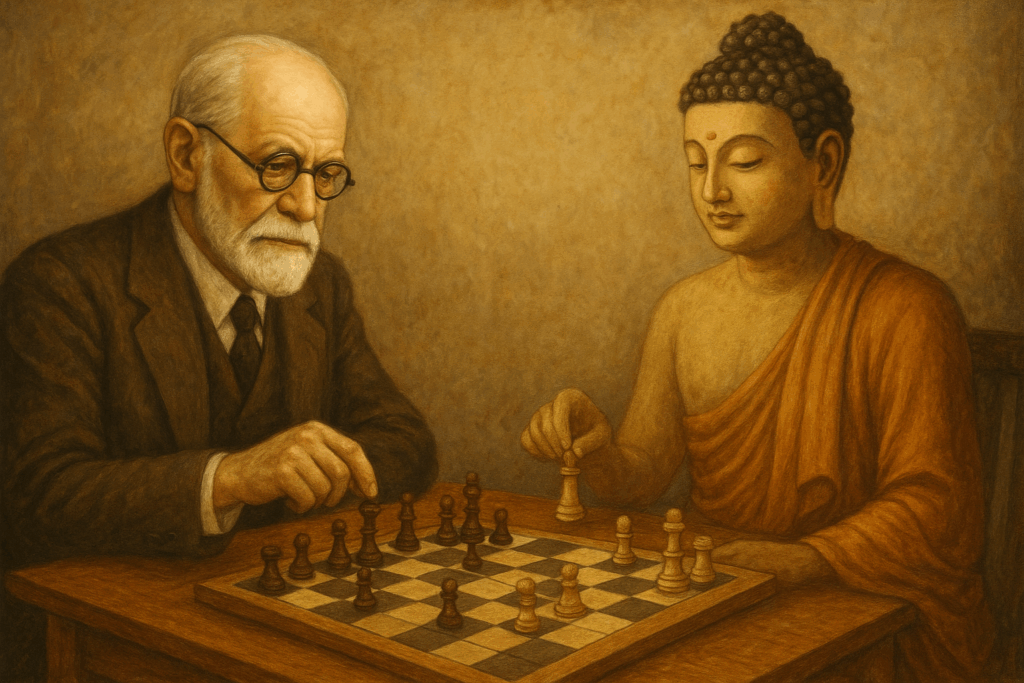

Lasciatemi essere chiaro: il Buddhismo ci propone una via di liberazione, ottenuto attraverso gli 8 precetti dell’Ottuplice Sentiero, quarta delle nobili verità. Questo tuttavia non è quello che a volte serve all’inizio. In prima battuta, ad una persona che sperimenta un profondo disagio psicologico, serve una “base sicura” in cui trovare quelle sicurezze che non riesce a esperire al di fuori del setting psicoterapeutico, l’ascolto empatico di una persona insieme a cui dare senso alle parole del proprio malessere e con cui percorrere professionalmente insieme la via che porta ad una guarigione. Certamente, come indicato dall’immagine all’inizio, Freud e il Buddha possono giocare insieme con le “precauzioni” a cui abbiamo fatto cenno. Spesso solo dopo aver compiuto o almeno iniziato quest’opera di cura avrà un senso affrontare il Non Se o gli altri aspetti del Buddhismo. D’altra parte due giganti come Erich Fromm per la psicanalisi e Daisetz Suzuki maestro Zen in un libro del 1978 dal titolo Psicanalisi e Buddhismo zen avevano già evidenziato punti di contatto e punti di contrasto.